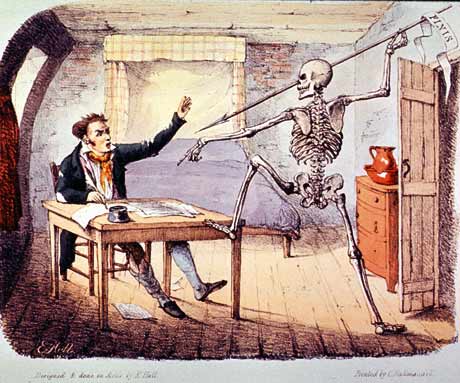

A Morte leva um autor antes que termine. Edward Hull, 1827.

Não considero um exagero comparar a conclusão de um texto a uma petite mort, metáfora francesa para o orgasmo. Uma vez inspirado, o anseio de fazer as ideias saírem só se resolve efetivamente na finalização do texto, e o resultado será tão prazeroso quanto for o envolvimento e investimento do autor. Como o orgasmo, ele pode ser insatisfatório, ou de qualidade ilusória, gerando arrependimento posterior. Todo o ato de escrever pode ser comparado ao sexo: depois de algum trabalho, obtém-se um resultado prazeroso a curto prazo - e às vezes um filho a longo prazo. Assim, o escritor pode pretender continuar nas suas obras como o pai continua nos filhos; pequenas mortes para evitar a maior.

A "pequena morte" é uma perda temporária do eu, do si-mesmo. Momentaneamente, a pessoa se desconecta dos traços e fatores que compõem sua personalidade e experimenta uma sensação de alívio e libertação. O termo, assim, já foi utilizado por extensão a outras experiências semelhantes, como a "morte do ego", estado alcançado através do uso de drogas, privação sensorial ou de sono, e meditação ou oração profundas, do qual o Nirvana budista ou o Moksha jainista não deixam de ser exacerbações, ou como os conceitos da psicologia de despersonalização, desrealização e dissociação, em que as percepções de si e do mundo se alteram.

O teórico literário Roland Barthes (1915-1980) utilizou o termo para descrever a experiência ideal de um leitor em relação à literatura, a sua jouissance - que pode felizmente ser traduzido por "gozo", já que a palavra francesa tem também conotação sexual. Em seu "O Prazer do Texto" (1975), ele separa "textos de prazer" de "textos de gozo": "vindo da psicanálise, um meio indireto de fundar a oposição do texto de prazer do texto de gozo: o prazer é dizível, o gozo não é". O "texto de gozo" é aquele em que a leitura sofre um corte, coupure, causando uma série de reflexões que arrasta o leitor para um "lugar de gozo" além das possibilidades da linguagem.

Barthes tratou do lado do autor mais amplamente em seu "A Morte do Autor" (1967). Sua essência está contida na afirmação "dar um autor a um texto é impor-lhe um limite". Segundo ele, leitores devem separar o texto de seu autor para livrar-se de uma interpretação tendenciosa, conduzindo sua experiência de leitura pelas próprias impressões e sentimentos, em vez de se submeter aos gostos e impulsos do autor: "nós sabemos agora que um texto não é como uma linha de palavras, soltando um sentido único, de alguma sorte teológico (que seria a "mensagem" do Autor-Deus), mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam diversos escritos, nenhum dos quais é original: o texto é um tecido de citações, resultado de mil camadas de cultura". Assim se coloca contra "autor" como radical de "autoridade".

Michel Foucault (1926-1984), em "O que é um Autor?" (1969) oferece um contraponto a essa evolução histórica que eliminaria o autor como necessário ao texto, dizendo que há uma função do autor: "o nome de um autor não é simplesmente um elemento em um discurso (capaz de ser ou sujeito ou objeto, de ser substituído por um pronome, ou afins); ele desempenha um certo papel em relação ao discurso narrativo, garantindo uma função classificatória. Tal nome permite a alguém agrupar um certo número de textos, defini-los, diferenciá-los de e contrastá-los com os outros. Em adição, estabelece um relacionamento entre os textos".

Barthes e Foucault.

Levanto a possibilidade dessa desconexão momentânea experimentada em relação à obra literária, por parte do autor, ser estendida. Mais do que um alívio prazeroso, como um exercício de descaracterização da pessoa do criador, visando eliminar a contaminação do texto com elementos de sua personalidade e de sua própria vida. Eliminar completamente a conexão criador-criatura é impossível exatamente pelo nexo causal entre eles, mas creio ser possível - e desejável - treinar o processo criativo de modo que o "eu" do autor não surja na estória que conta.

De forma semelhante à atuação, em que um ator imita uma pessoa, o autor simula as situações que descreve. E da mesma forma, enquanto um excelente ator possa emprestar sua presença e individualidade aos personagens que atua e torná-los fortes, também um excelente autor pode imprimir a força de sua personalidade em suas estórias. Mas este é apenas um dos perfis de arte representativa. Na atuação, o mestre Konstantin Stanislavski (1863-1938) louvou Maria Yermolova (1853-1928), Sarah Bernhardt (1844-1923) e Eleonora Duse (1858-1924) como as melhores atrizes de seu tempo. Yermolova e Bernhardt eram notórias pelas personalidades marcantes que mostravam com suas personagens.

A italiana Eleonora Duse, todavia, introspectiva e reservada, descrevia sua própria metodologia como "eliminar a si mesma". Após ver Sarah Bernhardt atuando em 1879, ela percebeu que enquanto a "Divina Sarah" era descrita como "interpretar Bernhardt", Duse começou a explorar aspectos psicológicos de suas personagens, modificando seus maneirismos e nuances para cada papel. Sua descrição para essa técnica é famosa: "Não usei tinta; maquiei-me moralmente".

Em "Um Ator Prepara-se" (1936), Stanislavski aborda a questão antiga (as relações entre contar e imitar, diegese e mimese, remontam a Platão e Aristóteles) ao descrever as formas de atuação: forçada, exagerada, abusiva, mecânica, a arte da representação, e experimentar o papel. Destas, apenas as duas últimas seriam arte. Em sua própria técnica, a de experimentar o papel, o ator representa um terceiro ser, uma mescla de seus próprios atributos com os de sua personagem. Na arte da representação - descrita por Diderot em seu "Paradoxo Sobre o Comediante" (1789) e exemplificada por Benoit-Constant Coquelin (1841-1909), o ator se concentra nas distinções.

Sem rejeitar a validade de outras aproximações, procuro seguir essa técnica, almejando algum dia que dois de meus textos possam ser atribuídos a dois autores diferentes - nenhum deles a mim.

0 comentários:

Comente...